Die schöne bunte Welt der Klone (Teil 2)

Mit Replikanten zum Lernziel Bildung

"Das hast du schön gemacht, Rita." Fürsorglich beugt sich Grundschullehrerin Mechthild Reimann über die kleine Schülerin, die seit zwei Wochen am Klonunterricht teilnimmt. "Willst du jetzt nicht mal einen Zebrafant klonen? Oder einen Power-Ranger? Nimm mal die Pipette!" Die Kleinen machen schnell Fortschritte. "Am Anfang kommen als Endergebnis noch ganz schön wilde Sachen raus", räumt die engagierte Pädagogin ein. Dennoch ist der Klonunterricht aus dem Lehrplan nicht mehr wegzudenken.Szenen wie diese sind in deutschen Schulen bereits Alltag. Und das ist gut so. Unsere Welt ist vielfältiger geworden seit der Einführung der allgemeinen Klonierung. Hat also der Mensch gehalten, was die Tomate einst versprach? Gerade für die Lehre eröffnet die Gentechnik überraschende Perspektiven. Die Universität Heidelberg beherbergt mittlerweile einen ansehnlichen Fundus von Geistesgrößen. "Wenn man Klone nicht so unproblematisch bis zur nächsten Vorlesung einfrieren könnte, hätten wir ein akutes Platzproblem", so Rektor Hans Werner Carrire. "Wir sind dazu übergegangen, die historischen Figuren für Blockseminare nur noch anzutauen. Energiesparen ist die Devise."

Als besonders ergiebig hat sich der literaturwissenschaftliche Zweig der Klonsammlung erwiesen. "Thomas Mann labert wie ein Wasserfall, da braucht man eigentlich als Aufsichtsperson nur darauf zu achten, daß die Studenten während der Vorlesung keinen Mist machen, aufdringlich in Werken seines Bruders Heinrich lesen oder Witze über seine Wichsgewohnheiten reißen, die ja im Tagebuch überliefert sind. Blöd ist auch, wenn Studenten den Raum mit der Ankündigung verlassen, sie wollten ,bloß ein bißchen Golo spielen'. Da kann er gar nicht drauf."

Aus dem Lesbenreferat dieser Hochburg des Geistes ist Gertrude Stein mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Bei den Meteorologen ist ihr so dahingesagtes Bonmot "Eine Prognose ist eine Prognose..." längst sprichwörtlich geworden, und in der Krabbelgruppe sind ihre Kinderreime ein Hit.

Der stille Star der Fakultät ist jedoch unbestritten Friedrich Nietzsche, dessen These von der ewigen Wiederkehr heute kaum jemand bestreiten mag. "Fritze" hat's allen gezeigt. Sagenhaft auch seine Berichte in Fragestunden mit StudentInnen: Gemeinsam mit einem Gynäkologenteam erzählt er begeistert von der Geburt der Tragödie, die in Wirklichkeit ein Kaiserschnitt war. Gemeinsam besucht man Tragödie anschließend in der Krabbelgruppe. "Seine Freizeit", so Carrire, "verbringt Fritze vollständig auf dem Bolzplatz und übt den Fallrückzieher. Es finden sich immer zahlreiche StudentInnen, die ihn anfeuern." Sicherlich ein positives, ein beruhigendes Beispiel. Doch auch hier ist Klobbing kein unbekanntes Phänomen.

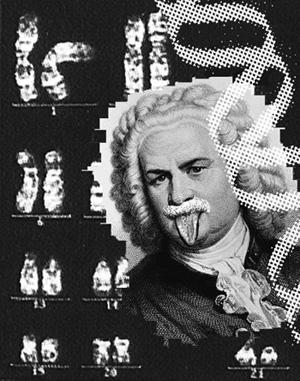

"Studenten können sehr grausam sein", muß der Rektor einräumen. "Einstein zum Beispiel wird auf dem Gang gern die Zunge rausgestreckt." Auch die Klone untereinander sind sich nicht immer grün. Schopenhauer wurde dabei ertappt, wie er Nietzsche absichtlich schlechte Laune machte. Der neidische Goethe verschüttet schon mal Kaffee über Shakespeares Manuskripte, und der fette Bach bringt Beethoven regelmäßig auf die Palme, indem er mit ihm zu sprechen vorgibt, jedoch nur die Lippen bewegt.

Auch die ganz alten Meister, die Godfathers Of Thought, sind auf dem Heidelberger Campus gut vertreten. Plato, den man heute vor allem aus der Handywerbung kennt ("DialOgue!"), resümiert seine Erfahrung als Klon: "Is' schon geil, gar keine Frage", sagt er und dreht den Schirm seiner Baseballkappe nach hinten. Homer, der ebenfalls ein Kühlfach in Heidelberg besitzt, weilt gerade in den USA, wo er die Dreharbeiten zu seiner Odyssee III ("The Cyclops Strikes Back") unter der Regie eines der Spielberg-"Brüder" überwacht. Nebenan verfilmt Joseph Cameron das 20. Jahrhundert. Titel: "Days Of Being Different".

Längst sind die Kritiker verstummt, die befürchteten, Husserl könnte noch einmal seine "Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erster Band" schreiben. "Und Norbert Elias erst mal", hatten die Rezensenten damals ob der ihnen drohenden Lektüre geunkt. In Wirklichkeit jedoch haben Diderot & Co. unsere intellektuelle Szene ganz schön aufgemischt. Lassen wir uns also auch in Zukunft überraschen.

Daniel Hermsdorf, Benjamin Heßler

Montage: augenfall

taz Nr. 5641 vom 22.9.1998 Seite 20 Die Wahrheit 138 Zeilen Kommentar D.Hermsdorf / B.Heßler © Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit Genehmigung des taz-Verlags